就读西工大

甫一入学,鲁加升就对自己即将要生活和学习四年的这所名校进行了考察,在得知了西北工业大学深厚的办学历史,见识了学校先进的办学理念后,鲁加升深受震撼,为自己能进入这所很多人梦寐以求的三航(航空、航天、航海)大学而荣幸和自豪。

由于对飞机的热爱,鲁加升选择了陀螺仪与惯性导航专业。对一个农村孩子来说,陀螺仪与惯性导航是一个新鲜而神秘的代码,尤其在那个年代,这个专业充满了神秘色彩,很多人因此而对这个领域望而生畏,但鲁加升从小就对飞机灵敏飞行的原因十分好奇,再加之他对数学、物理的喜爱和擅长,他觉得自己可以在这一领域大有作为。

第一次班会,同学们相互做了自我介绍,辅导员在抽选班干部的时候,任命做过中学学生会主席的鲁加升为临时班长,并决定班干部先试用一个月,到时候看是否胜任再做调整。作为临时班长的鲁加升对自己的大学生活有了更高的要求,他一面以身作则,给同学们树立榜样;一面积极搞好班务,为大家做好服务。一个月后,辅导员发现鲁加升对团支部的工作更得心应手,于是,便将他和临时团支部书记作了调换,而那时候他并没有想到,仅仅是因着这一次看似简单的调换,为他今后走上工作岗位奠定了基础。这一干,就是整整四年。

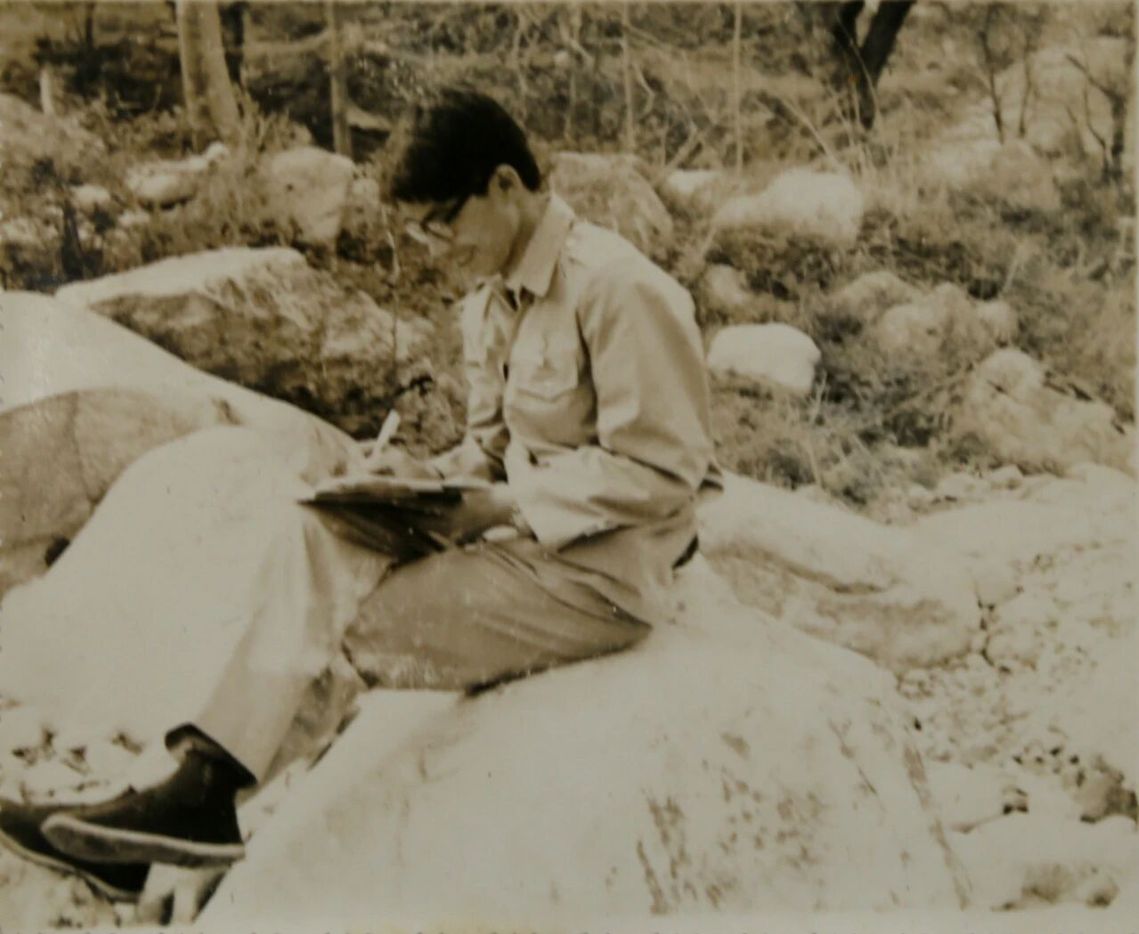

鲁加升从一开始,就对自己的大学生活作了严格而周密的规划,童年时代所经历的孤独让他很快适应了以“个人”为中心的大学生活,他以顽强的毅力执行着自己的计划,在那种三点一线的枯燥中不断充实自己。他每天坚持早起早读,很晚才从自习室回来,学习是首要任务。功夫不负有心人,四年来,鲁加升的综合表现在班级一直名列前茅。他也因此获得了学校的很多奖项。

人的前进动力被市场激发出了无限可能,很多思维灵活、有开创意识的人便不再故步自封,他们开始尝试着进入市场,开始做生意。农村基层组织的工作也由领导层面转变为服务层面。鲁加升的父亲以他二十多年的村干部工作经验,敏锐地看到了改革开放的机遇,但像那个时代大多数的村支书所固执坚守的那样,他并没有立刻投身于市场,而是保持了一种观望的态度。尽管随着鲁加升考上了大学,鲁加坤参军,家里的人少了,但其他六个子女仍需要抚养,家里的开支日益增多,他肩上的担子也越来越重,生活相比于别人反而捉襟见肘。鲁加升的生活也很拮据。

鲁加升在学校的开支主要靠每月22.5元的助学金度日,他不愿也不想再向父亲伸手要钱,于是他便开始尝试勤工俭学,暑假留在学校干活,尽管收入甚微,但这种努力和尝试对那个年代的大学生而言非常难得,这些经历为鲁加升日后的工作积累了丰富的经验。

别人能做好的事,我一定能做得更好。一直处于“三好学生”光环笼罩下的鲁加升在不断进步的过程中,不服输的闯劲激励着他敢于向新生事物和新的领域做出尝试。他雷厉风行,凭借着早年间大量阅读的积淀,很快就写出了一篇1000多字的随笔,他的第一个目标就是《西北工业大学报》。大二的时候,他的文章居然在《中国青年报》发表。鲁加升深受鼓舞,在同学们猜测“家声”是不是鲁加升的时候,他一头扎进图书馆,广泛涉猎,大量阅读中外名著,默默写作。大学四年,鲁加升进入了他人生第二轮的疯狂阅读,他的见识因此而增长,学识因此而丰盈,人生观和价值观在阅读中逐渐成型——“要走什么样的路?要成为什么样的人?”这两个问题在他的阅读中也慢慢清晰起来。阅读和写作让他变得成熟,格局变得更加博大,开始由己及人,在加速自身成长发展的同时,也将眼光触及周边,眼界放在了全国,乃至国际。团支部书记工作也得心应手,他所在的班级,在他和班长的带领下,年年被学校评为优秀先进班集体。

鲁加升后来以“家生”“家声”为笔名,对外投稿,稿件多有采用,他偶尔能收到一些稿费。这种多方碰触、多面经营的方式极大地改善了鲁加升的经济状况,不但解决了他的吃喝用度,甚至还略有盈余。

大学三年级,鲁加升在报纸上看到吉林一个中专贫困生李德春的报道,被他的贫困和坚强所感动。鲁加升按照报上提供的联系方式,给李德春写信,在交往中得知他父母双亡,养活自己的同时,还要照顾几个弟弟妹妹,鲁加升毅然决定要给他提供力所能及的帮助。鲁加升每月从自己的生活费中匀出一点钱,寄给李德春,并写信鼓励他一定要完成学业。李德春在鲁加升的帮助下最终如愿毕业走上了工作岗位,多年后,他们失去了联系。但鲁加升为自己在学生时代做了这样一件乐于助人的事而感到高兴。他说:“我们很多人总想着自己过得很难,而不会想到有些人过得更难,但我们的很难是为了追求更高的生活品质,而有些人的难仅仅是为了生存。这是两个不同的概念,这需要我们辩证地看待,我们的一些小小的帮助可能会改变一个人一生的命运,善莫大焉!”

“往往一件小事就能看出一个人的品质,做好事不在于事情的大小,而在于一个人对这个世界的认识和看法。”正是这样一点一滴的努力和付出,鲁加升卓越的领导才能和高尚的个人品德得到了学校团委的关注,他以团支书的身份经常搞一些活动,逐渐赢得了校团委和学校领导的信任和认可。

1982年5月,鲁加升以优异的成绩和过硬的政治素养,加人了中国共产党,成为西工大在校大学生中为数不多的党员之一。

大学期间,鲁加升目睹了改革的春风给城市带来的巨变,他以一个大学生的远见卓识对鲁井崖心生悲悯。每次回家,他心情都无比激动,这一方面来自于与亲人的团聚,另一方面则是急于想把自己的所思所想所感所见分享给家人和鲁井崖的好友们,他希望能通过自己的努力让人们迅速融人改革开放的浪潮中去,让生活变得更加美好。

从西安回徐州的车程漫长而无聊,鲁加升每次回家,都会带一本书打发时间。而这种无心插柳的阅读往往会给他带来意外的收获。有一次他在车里读书,很快就读完了。正愁后面剩下的几个小时怎么打发,同行的人从包里掏出包裹东西的几张旧报纸给他,在随意的翻阅中,他发现了潘懋元这个名字,那是一篇题为《必须开展高等教育的理论研究——建立商等教育学料刍议》的文章。他眼前一亮,怎么也没有想到,自己苦苦追求的大学竟然尚在探索阶段,在潘懋元的眼中,当前的大学还混同于初中和高中的培养模式,并没有独立的成型的板块,而“高等专业教育学”或“高等学校教育学”才是未来大学的发展方向。这是一片新的广阔领域。对未知的新兴事物向来颇感兴趣的鲁加升,回到学校后来,查阅了潘懋元先生的相关资料,才得知潘先生早在20世纪50年代初期,就敢为天下先,竭力推动中国高等教育的发展,1978年,潘懋元组织创建了中国第一个高等教育研究机构—厦门大学高等教育科学研究室。而在鲁加升进入大学学习不久,潘懋元参与发起并筹备成立了中国高等教育学会,1981 年,厦门大学招收了全国第一批高等教育学专业的硕士研究生,潘懋元成为我国第一位高等教育学的硕土研究生导师。“研究生”这一概念极大地改变了鲁加升对大学的认识,也解决了他长期以来思考的“大学毕业了,怎么办”的难题。在四年的学习生涯中,鲁加升对自己所学专业有了全面的了解,但因为陀螺仪与惯性导航专业面临着科技革新,他一直想着应该有一个更高层次的学习机会,才能站在该专业领域的最高峰,这样才可以成为本专业的领军人才。而研究生学习无疑是向这一领域进军的一条路径,遗憾的是,他没有这样的机会,但他因此而受到启发:中国的大学将在未来的数年里发生翻天覆地的巨变,只有通过更高层级的学习才能成为各自专业的顶尖人才,而未来的大学将是一片极具发展前景的广阔领域,他相信,会有越来越多的人进入大学校园,也会有越来越多的人成为“研究生”。因为对潘懋元先生的关注,经济特区“厦门”和“厦门大学”成了鲁加升心之向往的一方高地。同时,教育家陈嘉庚的人生经历也进入了他的视野。